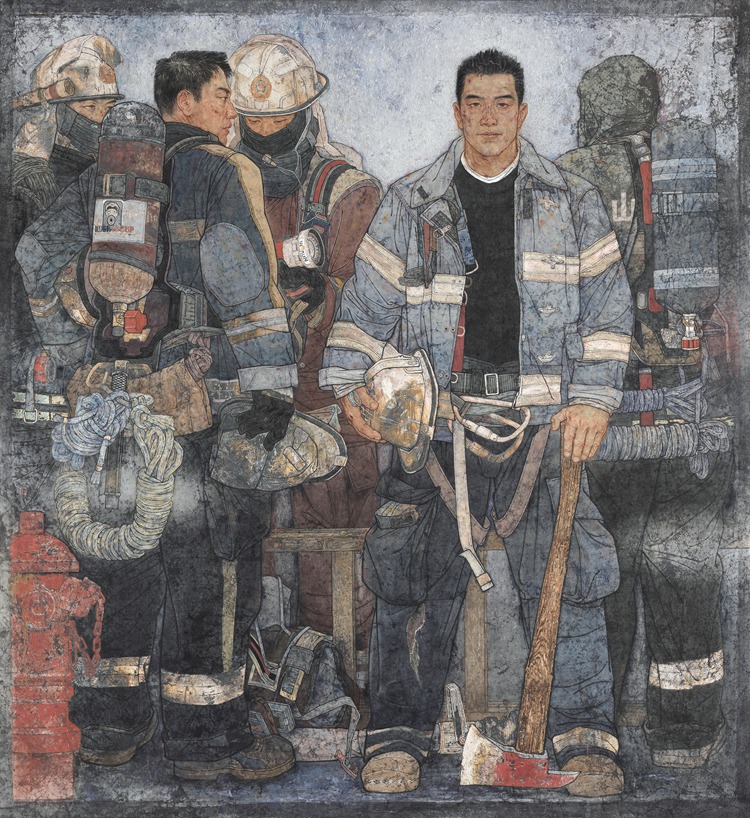

李玉旺-《使命》-山东-中国画

中国画《使命》获奖评语

《使命》是作者在一定生活基础和感受之上创作而成的,整体以人物画的形式,表现新时代消防员们的面貌,作品较为深刻的体现出艺术深入生活、扎根人民的艺术理念,描绘的也是新时代社会中的正能量。画面描绘了消防员刚出火场的艰苦场景,人物形象较为生动,消防员沾满灰尘带有擦伤的脸上,疲惫中透露出沉着、坚毅与顽强的意志。他们安静的屹立在那,专注的等待着指令,随时准备出击,保卫人民的生命与财产。《使命》在绘画语言上采用工笔重彩的方式,在写实造型的基础上,运用传统的骨法用笔,画面描绘细腻精致,在遵循严谨的人物解剖基础上进行主观变形,魁梧的身躯,配以蓝灰黑色,使人物展现出较强的雕塑感,用丰碑式构图法,视觉冲击力较强。《使命》旨在呈现的是为稳定社会和谐,保卫人民生命财产而无私奉献的平凡英雄们,他们是祖国繁荣富强的坚实后盾。(中国美协中国画艺委会主任龙瑞)

中国画《使命》创作谈

作者:李玉旺

与很多人一样,我从小就有一种英雄情结。不过那只是一种模糊的、感性的、单纯的情感,无论是欧美的“英雄”“骑士”还是中国的“侠”,一切能够在危难时刻挺身而出、勇于担当的人物都能够在我幼小的世界里光芒四射。但是随着自己慢慢长大,我一度有过感慨失落——大概是意识到我们生活的现实世界,大多数时间都是波澜不惊的,我们都是这日常生活中的普通人。

直到我开始关注、创作消防题材。因为偶然的契机,我居住在消防队家属宿舍,被年轻的消防员所吸引。清晨看他们早操,日常看他们训练,看他们吃饭、欢笑、打闹,他们平时生活得就像隔壁邻居家的阳光男孩,而一旦响起出警信号后,他们会瞬间切换进入另一种状态,迅速果敢,迎向未知生死的灾难。我经常想,平凡日常的生活与生死攸关的危险,是如何在他们内心世界里并行不悖呢?2015年天津港8·12爆炸事故,100多位消防人员壮烈牺牲,其中就有我朋友的孩子,这极大地震撼了我,在我朋友的孩子牺牲之前,在很多日常时刻,我从来没有觉得他是“英雄”,逢年过节这种日常生活语境里,我总在心理上觉得这个孩子是晚辈、是年轻人,对社会的判断和思考还远不如我们深刻……诸如此类,但是在面对灾难和生死的时候,他们在精神和行为上其实远远超越了我们这些年长的人,超越了他们的年龄,这让我开始陷入长久的思考。伴随着思考,我开始搜集素材进行写生和创作。

《使命》不仅仅是一件“题材决定”的作品,重要的是,它回答了我多年来思考的问题:平凡时代、日常生活,“英雄”何为?正是无数个像他们一样平常的年轻人,在灾难来临的时候,无论是大楼失火,还是山体坍塌;无论是粉尘爆炸,还是剧烈地震,他们在一瞬间变成英雄。英雄精神是生命力自然而然地释放,是日常生活中点滴积累的勇敢、责任、担当、奉献等美好品质的集中展现;灾难只是激活了平凡人们内心的使命感,使之成为英雄。

因此,《使命》所描绘的其实是一个平静、普通的场景——消防员们灭火抢险后整装小憩,疲乏中透露出坚毅和欣慰。安静地伫立在硝烟末烬的火场,等待着再赴险地的指令。这件作品并没有那种动态、激昂的文学化描述,我尽可能去掉那种史诗、传奇般的情绪渲染,着力体现真实的、未经过度美化的生命个体。在这个维度上,我们与英雄变得亲切,不再有道德层面、阶级层面的距离,“英雄”也不再是一个被膜拜的符号。“英雄”的本义是充实、真实、正向的普通个体,这样的个体,往往会在关键的时刻被激活,绽放出人性光芒。

我选择以中国传统山水画的语言来重建一种新的“丰碑式”构图,人物的造型、设色、画面气息可见北宋山水画纯粹、庄严、厚重、静穆的气质。将“英雄屹立如山”从单纯的视觉比喻中剥离出来,更深入地将“英雄”与中国山水画中“山”的精神含义产生共鸣,将其溯源到中国延绵不断的文脉之中。在色彩和笔触上,我借鉴中国传统工笔重彩和壁画的语言元素,丰富细致的刻画和色彩强化了场景的真实感,使观者感觉人物确实与自己共存在于尘世之中。而常见于传统壁画的线条与秩序感,则将传统壁画的“纪念”功能转用于对当下时代英雄人物,使之产生一种节奏感、仪式感。

对我而言,《使命》是一件具有里程碑意义的作品。它承载了我对中国新时代英雄主义的重新理解:“英雄”并不遥远和虚幻,而是真实存在于我们的日常生活之中,甚至存在于很多被我们熟视无睹的细微之处。成为英雄是一种选择,我们身边那些不起眼的“小人物”,那些平凡生活中奔波的普通人,包括你我,都可以在某个关键的时刻“选择”成为英雄。而支撑我们做出这个选择的,是数千年以来我们代代相传、早已融入生活的、不被我们察觉的那些优良品质;它植根于我们的血脉,植根于我们的文化,成为我们这个民族的共同基因。

作者简介

李玉旺,山东德州人,中国美术家协会会员,中国艺术研究院访问学者。

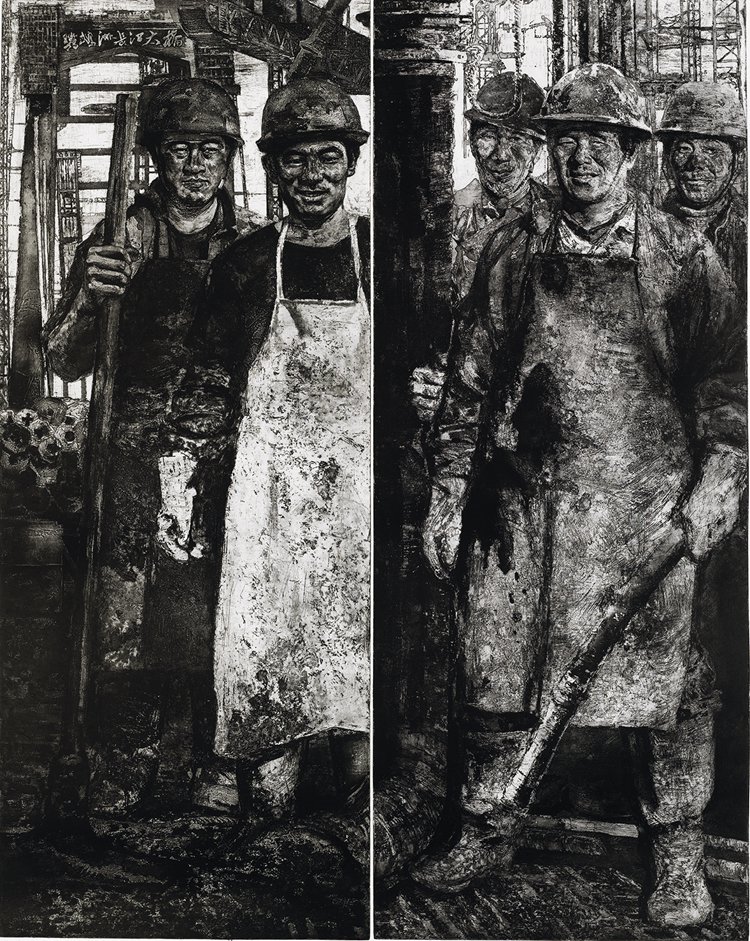

曹丹-《阳光下的大桥浇筑工》-湖北-版画

版画《阳光下的大桥浇筑工》获奖评语

随着社会主义新时期工业化程度的逐步加深,以工人为代表的普通劳动者在桥梁、道路等大型基础设施建设中扮演着越来越重要的角色。作者选择武汉长江大桥工地现场为背景,运用纯熟的铜版画艺术语言塑造了5位大桥浇筑工的群像,其乐观积极的表情如同一抹阳光,使我们感受到内心暖意的同时,也为他们那种团结向上、勤劳质朴的精神气质产生共情。版画是技法多样、形式感强的美术类型。作者能够准确把握鲜明的时代群像特征,将铜版画独特的印痕美学通过具体的人物形象加以呈现,不炫技,不张扬,在内容与形式之间找到了恰到好处的平衡点,使作品的艺术感染力在立意高远的主题框架中自然释放,折射出同为劳动者的版画家严谨、克制的艺术手法与深刻的人文关怀,其从容不迫、真挚朴素的创作态度尤其值得肯定。(中国美协版画艺委会)

版画《阳光下的大桥浇筑工》创作谈

作者:曹丹

《阳光下的大桥浇筑工》这幅版画作品取材于我工作、生活的城市武汉,描绘了湖北武汉段新长江大桥建设工地上水泥浇筑工人的劳作场景。画面背景中如火如荼的施工景像和渐趋成型的又一座长江大桥,展现了经过改革开放40年的发展,在新时代中国城市化进程所取得的巨大成就。城市交通、市政建设日新月异的发展带动了我们生活质量和工作效率的明显提升,这其中离不开我们身边几乎每日可见的劳动者的辛劳付出。多年来我在上下班途中,透过熙熙攘攘的车流,常常会在公路边、大桥上看到他们劳作的身影,常年的路途观察让我对他们多了几分了解和别样感受。我希望在我的作品中去真实的呈现这种了解和感受。《阳光下的大桥浇筑工》描绘了大桥浇筑工人们积极阳光的面部表情和团结协作的工作氛围,展现出劳动者在修桥筑路过程中不辞辛苦、积极乐观的精神风貌,老中青三代劳动者在信念、精神上共生和传承的关系,以及他们对城市建设、祖国发展、个人生活满怀期望和充满自信的新时代建设者形象。

我相信每个时代的艺术作品都有各自对社会现实不同的关注点和方法,以及传播社会价值观的途径。版画艺术从新兴木刻运动开始就通过自身的传播功能来展现艺术的社会性价值,这也是我通过版画来创作现实题材作品的重要原因。同时,我理解的作品的社会性和当代性是更为具体和立足于自身专业性的。传统的形式美感与技术的表达方式以及现象学式的感悟方式依然具有它自身强大的生命力和表现力,而在更广阔又更为具体的社会生态层面上依旧有更多的主题等待着艺术家去挖掘。铜版画的糖水腐蚀度所呈现出来的塑痕感与建筑工人乐观积极、自信豁达、勤劳憨厚的精神状态和体貌特征非常契合,表现技法和媒介质性之间需要反复实验才能产生理想的效果。因此,如何通过强调铜版画的自身特性,加强绘画的行动感以表现画面的视觉张力,并以此还原浇筑工人日常工作状态下所具有的力量感和泥浆包裹之下的生命力度,如何在复杂蚀刻工序中使版画语言的精细呈现与大尺幅具象绘画作品所具有的气度,成为《阳光下的大桥浇筑工》这幅版画作品在制作层面上的立意所在。

作者简介

曹丹,1974年生于湖北,1997年毕业于湖北美术学院版画系本科,1997—1999年就读于中央美术学院版画系研究生班,2000年研究生毕业于湖北美术学院版画系并留校任教,2009—2011年俄罗斯联邦国立苏里科夫美术学院访问学者。湖北美术学院版画系主任、副教授、硕士生导师,中国美术家协会会员。

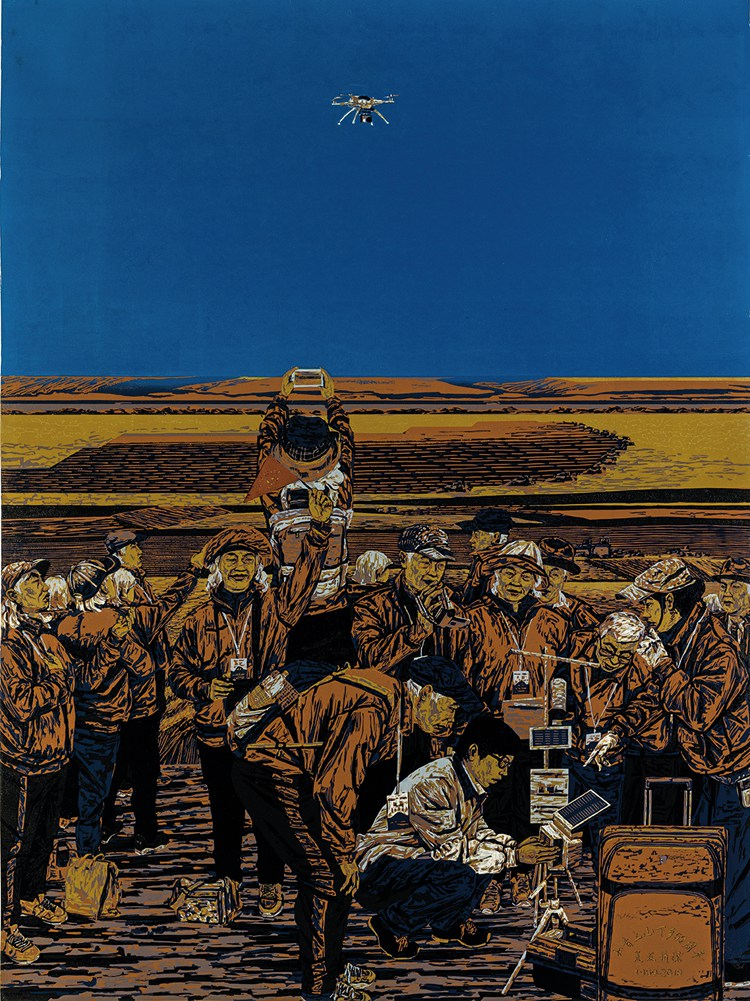

沙永汇-《金秋时代》-黑龙江-版画

版画《金秋时代》获奖评语

东北“智慧农业”是社会主义新时期数字化新农业体系的典型缩影。作者敏锐地捕捉到这一代表高新技术产业的现实场景,运用北大荒版画传统的彩色套印技巧进行表现,这在艺术处理方法上是很有难度的。如果是“所见即所得”的平铺直叙,很容易因为主题的抽象性而陷入“词不达意”的尴尬境地。然而作者在画面情节上做足功夫,刻画了一群已届老年的北大荒建设者漫步智慧农田的惊喜景象。他们的目光锁定在蓝天映衬下的无人机身上,成为画面中凸显的视觉标志引发叙事悬念,从而起到了连接历史、定格当下的符号学作用。由于作者采用了层次鲜明的平面化造型语言,布局得当的色块与干脆利落的木刻刀法形成一股合力,使得作品给人一种饱满、生动的艺术气息,犹如壮阔强悍的东北黑土地,让人产生无尽的诗意联想。(中国美协版画艺委会)

版画《金秋时代》创作谈

作者:沙永汇

《金秋时代》这幅套色木刻版画作品是以现代北大仓的“智慧农业”建设为主题,反映了在新时代的金秋,新农业奉献给全国人民的新丰收。

东北地区保有全世界仅有的四块黑土地之一,是中国农业的重要产区。新中国成立以来,热火朝天的北大荒农垦事业,凝结着几代人的青春,终于把“北大荒”建设成了祖国的“北大仓”。同时在农垦劳动中创造出了充满新中国社会主义建设风貌的“北大荒画派”。社会主义事业进入新时代以来,“绿水青山”和农业建设实现了有机结合,智慧化、集约化、数字化的新农业体系已经在北大荒的大型农场逐步建立起来。《金秋时代》正是反映东北地区先进智慧农业风貌的一部版画作品。

《金秋时代》以北大荒宁静湛蓝的天空为远景,金黄的庄稼又到了收获的金秋。大面积的金黄色调使丰收的气息一展无遗。在金秋的时节收获丰收喜悦的,不再是传统的农机,成排的先进数字化农机纵横大地,谱写着新时代的乐章。画面正中的无人机,把集约化、数字化的意向集中表现在最为突出的位置。画面近景主体是一队北大荒早期开拓建设者组成的返乡参观团,“烈士暮年,壮心不已!”这些新中国的建设者依然心系这片他们挥洒过热血的土地,他们细致地观察着数字化农田管理装置,倾听讲解、拍照留念。他们承载着新中国社会主义建设的伟大历史,又将预见到新时代社会主义事业的辉煌未来。

时代的变迁,历史的发展,新中国70年来社会主义建设事业的光辉历程,新时代中华民族伟大复兴的美好前景,凝结在这时代的金秋,把这收获的时代展现在世界人民面前,正是《金秋时代》的创作初心。

作者简介

沙永汇,毕业于哈尔滨师范大学美术学院。现为哈尔滨师范大学美术学院副教授、硕士研究生导师,中国国家画院画家,中国美术家协会会员,黑龙江省文化名家暨“六个一批”青年人才,黑龙江省美术家协会版画艺术委员会主任。

梁子川、董阔、闫玉琦、张留鑫、刘春琳、赵竟夕、游嘉琪、周世元、王欣欣、黄震军、付桐、张培建、邓凤婷、马亚萍、庄园-《城濮之战》-北京-壁画

壁画《城濮之战》获奖评语

《城濮之战》采用中国传统工笔重彩形式完成,陈列在太原晋文公祠西北配殿,壁画由三面墙壁组成,总长度18.3米,面积55平方米,限于展览对尺幅的要求,此次参展的只是壁画中的一个局部。壁画绘制了晋楚两军对垒的场景,城濮一战,晋国大胜,晋文公建立了霸权,楚国北进锋芒受挫,被迫退回桐柏山、大别山以南地区。中国传统壁画的底蕴丰厚,如何对待如此丰富的壁画传统,中国壁画界讨论多年,近几年更成为一个热点。当代的壁画艺术创作如果不从传统吸取文化内涵,必然显得单薄乏力;而传统的创作材料和形式如果不介入当代意识,寻求力量,就只能永远留在过去,无法突破。这幅作品虽然采用了中国传统壁画的重彩绘制工艺,但并非一幅一味摹古,难辨古今的壁画,材料技法虽是传统的,但构图组织的秩序感、图底关系的概括性、人物造型语言的趣味性却是当代的,作品比较完美地把对传统的继承与当下的创造结合起来,成为连接过去与未来的一个中介。( 中国美协壁画艺委会)

壁画《城濮之战》创作谈

作者:梁子川、闫玉琦、张留鑫、刘春琳

《城濮之战》原作为2018年接太原市文物局委托对晋文公祠进行多幅壁画创作中的一幅。晋文公祠是晋祠景区改造新增景点中的最大亮点,位于晋祠公园东南角南湖湖心,为仿汉代高台式祠庙建筑风格,既呼应晋祠历史,又诠释晋祠的厚重历史文化内涵。

《城濮之战》原作就位于晋文公祠西北配殿,整张壁画由三面壁组成,壁画总长度18.3米,面积55平米,采用中国传统工笔重彩的方式绘制。此次参加第十三届全国美展的《城濮之战》作品是采用同样方式绘制的整张壁画中的局部。作品以约公元前634年的历史背景为创作依据,当时楚国势力强盛,意图称霸中原,晋国自晋文公重耳上位实力逐渐恢复,晋文公知晓楚王图谋,遂先下手为强,与楚国发生战争,晋文公退避三舍,既是报答以前楚成王给予的礼遇,也是运用“卑而骄之”“怒而挠之”的诱敌之计。城濮一战晋国大胜,晋文公建立了霸权,楚国北进锋芒受到挫折,被迫退回桐柏山、大别山以南地区,中原诸侯无不朝宗晋国。《城濮之战》正是描绘了晋楚两军对垒的恢宏场面。

《城濮之战》作品描绘千军万马、战车千乘、旌旗舒卷,矛戈箭矢数量之多,创作周期漫长、步骤繁多,细节刻画精益求精,资料收集忠于史实。从2018年6月开始,在王颖生老师指导下大量搜集各个历史时期,特别是秦汉以前的各种相关资料进行归纳整理,大到战车盔甲的形制,小到人物面部表情的个性化呈现。搜集资料过程中,有许多图像资料辨识不清时均需要结合文字资料等进行整理补充。由于作品所描绘的内容历史过于久远,在颜色的设定上需查阅春秋战国时期代表晋、楚两国的颜色。为了营造出战场紧张激烈的气氛,背景用大片重色渲染,既突出了两方军队的形象,又烘托出战争的残酷。作品采用中国传统工笔重彩的绘制方式,体现了对传统壁画的研究,深入发掘了传统艺术中的价值精神。

作者简介

梁子川,1993年10月28日出生于河北省安国市。2013年考入中央美术学院壁画系,2018年至今,中央美术学院壁画系研究生在读。

闫玉琦,1996年出生于安徽。2014年考入中央美术学院壁画系,2018年至今,中央美术学院壁画系一工作室研究生在读。

张留鑫,河南开封人。本科毕业于中央美术学院,获学士学位,现中央美术学院壁画系第一工作室研究生在读。2019年参与设计国庆70周年阅兵彩车。

刘春琳,1995年生于辽宁大连,2018年本科毕业于中央美术学院壁画系,同年保送中央美术学院壁画系研究生在读。